【コラム「研究員の視点」】Vol.1 新規学卒者の卒業後進路の長期推移 第1回(全4回)

学校基本調査「卒業後の進路」データから見る、新規学卒者の進路の長期推移

文部科学省の学校基本調査「卒業後の進路」データは、卒業者の進路を実数把握できる貴重な情報源だ。大学学部、大学院修士課程、大学院博士課程を卒業・修了した学生の就職者、及び、進学者数について、2003年度から2023年度までの20年間、5年おきに参照し、長期的な変化を概観した。本記事を含めて4回ほど触れたい。集計条件詳細やコラムでは取り上げない集計結果はデータ集で公表しているので、適宜参照いただきたい。

初回の本記事では、文系学部卒業者の大学院修士課程への進学状況に注目する。

学校基本調査「卒業後の進路」データとは

コラムの初回につき、データソースについて概説する。学校基本調査は、日本の各学校(高等学校、大学、大学院等)を対象とした基幹統計調査(実施と回答義務が法律で定められている統計調査)だ。そのうち「卒業後の進路」データは、各学校が毎年度、男女別の卒業・修了者数(※1)や、卒業・修了者の進路等を回答しており、全国計や都道府県計等の集計値として公表されている。大学学部の卒業者、大学院修士課程・博士課程の修了者の数、卒業・修了者に占める就職者数・進学者数を全数把握できる、貴重なデータソースだ。

修士課程進学者数を増やすのが重要な理由

本題に戻る。本コラムでは、国が掲げる博士号取得者増の目標達成には、博士号取得者の母集団たる修士号取得者を増やすことが先決であり、それには大学学部卒業者の修士課程への進学者率、とくに「文系」学部生の進学者率の低さが問題であることを指摘する。最後に、その問題の解消に向けていくつか方向性を示したい。

政府は2023年に「博士人材活躍プラン」を取りまとめ、「2040年の博士号(博士の学位)取得者数を2020年度比で約3倍に引き上げる」(※2)目標を掲げた。博士号取得者の大半は課程博士(※3)(大学院博士課程を修了した者)なので、博士号取得者を増やすには博士課程で学ぶ人を増やす必要がある。しかし、日本の博士課程の入学者数は2003年度をピークに減少傾向3である。博士課程で学ぶには現役進学(修士課程修了直後に博士課程に入学)、社会人入学(企業等で勤務しながら博士課程に入学)いずれの場合も、基本的には修士号(大学院修士課程の修了)が必要だ。ゆえに博士号取得者を増やすには、修士号取得者を増やすことが先決である(修士号取得者の博士課程進学については、第4回で改めて触れたい)。

学部から修士課程への進学が低調に推移している

修士号取得者を増やすには、修士課程に現役進学する学部卒業者を増やすことが重要だ。修士課程入学者の大半は、大学学部を卒業した現役進学者(近年の修士課程入学者に占める社会人の割合は10~9%(※3))であるからだ。したがって修士課程に現役進学する学部卒業者を大幅に増やすには、学部卒業者を増やすか、学部卒業者に占める修士課程進学者の比率を増やすか、もしくは両方の視点がある。ただし学部卒業者は減少に転じると予測されている(※4)。2023年度までの統計では大学入学者数は緩やかに増加している(※3)ものの、少子化の影響が大きくなるからだ。よって学部卒業者に占める修士課程進学者の比率を増やすことが重要になるが、現状、修士課程への進学者率は低調だ。

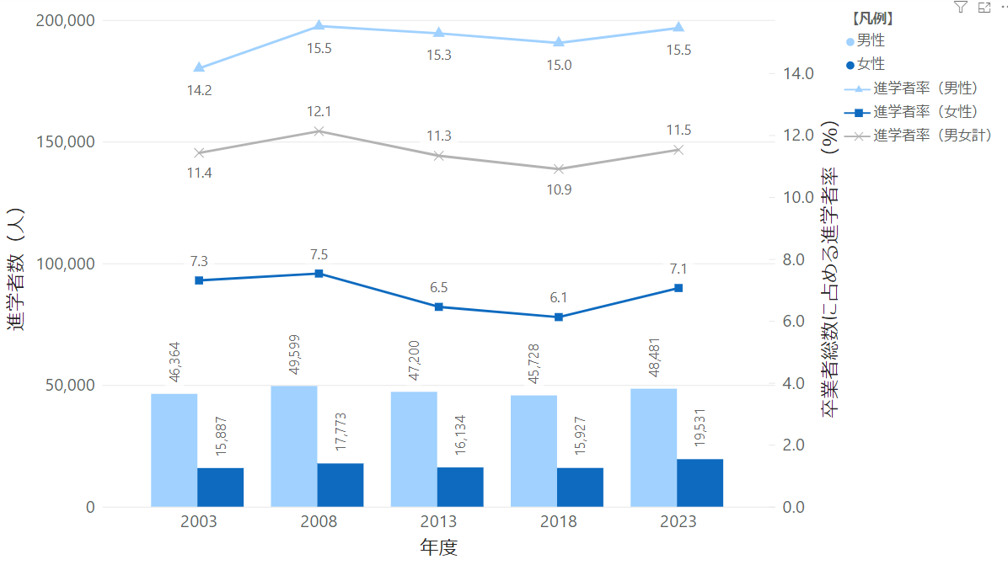

学部卒業者に占める修士課程への進学者数・進学者率の推移を確認してみよう(図1)。

図1 学部卒業者に占める修士課程への進学者数・進学者率

学部卒業者に占める修士課程への進学者率(図1の折れ線グラフ)は、男女とも20年間ほぼ変わっていない。修士課程への進学者数(図1の棒グラフ)は、男性はほぼ横ばいである。女性は増加傾向であり、2023年度進学者数は2003年比+3,644人(+22.9%)だ(学部卒業者数の2003年比+59,117人(+27.2%)を踏まえれば、学部卒業者の増加ほどには修士課程への進学者が増加していないようにも見える。女性の修士課程への進学については第2回で触れたい)。男女の大学入学率はほぼ同水準になりつつあるので、修士課程への進学者率がこのまま推移するならば、今後は女性の修士課程への進学者数も頭打ちになる可能性が高い。いずれにせよ、「博士号取得者数を3倍に」の実現が期待できる傾向とは言い難い。なお、修士課程入学者(社会人入学を含めた全体)は、2010年度をピークに減少している(ただし近年は若干増加の兆しもある)。(※3)

理系の修士課程への進学者率は緩やかに上昇しているが…

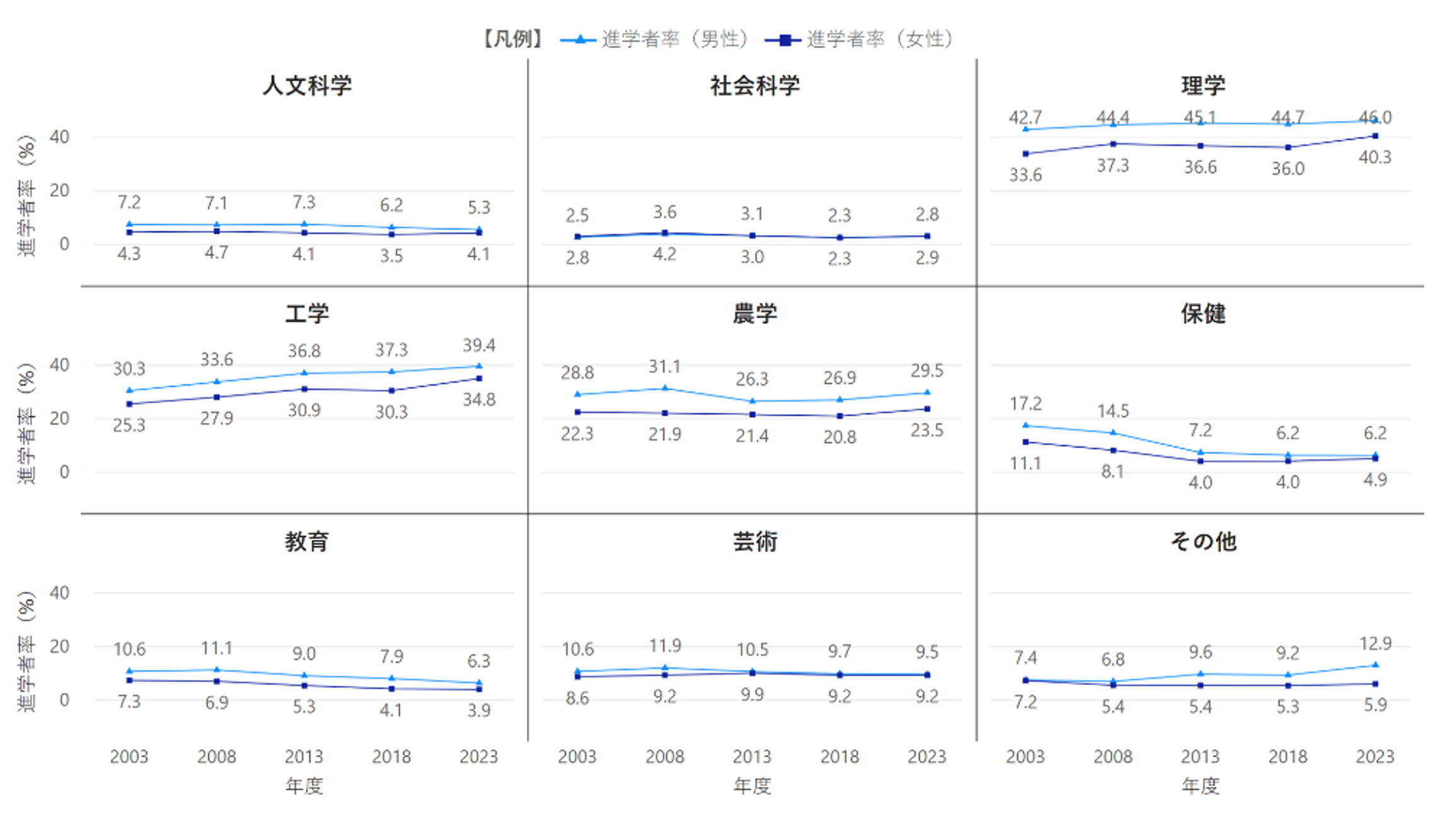

もう少し細かく、関係学科別の修士課程への進学者率の推移を確認してみよう(図2)。

図2 学部卒業者に占める修士課程への進学者率(関係学科別、商船・家政除く)

関係学科別に修士課程への進学者率の推移を見ると、「理学」「工学」「農学」(いわゆる理系)の進学者率が高い。さらに「理学」・「工学」は上昇傾向だ。一方、「人文科学」「社会科学」はもとより修士課程への進学者率が低く、上昇傾向も見られない。「教育」にいたっては、もとより低い進学者率がさらに低下傾向にある。文系の修士進学がとりわけ低調だ。

文系学部における修士進学率の低さの背景は?

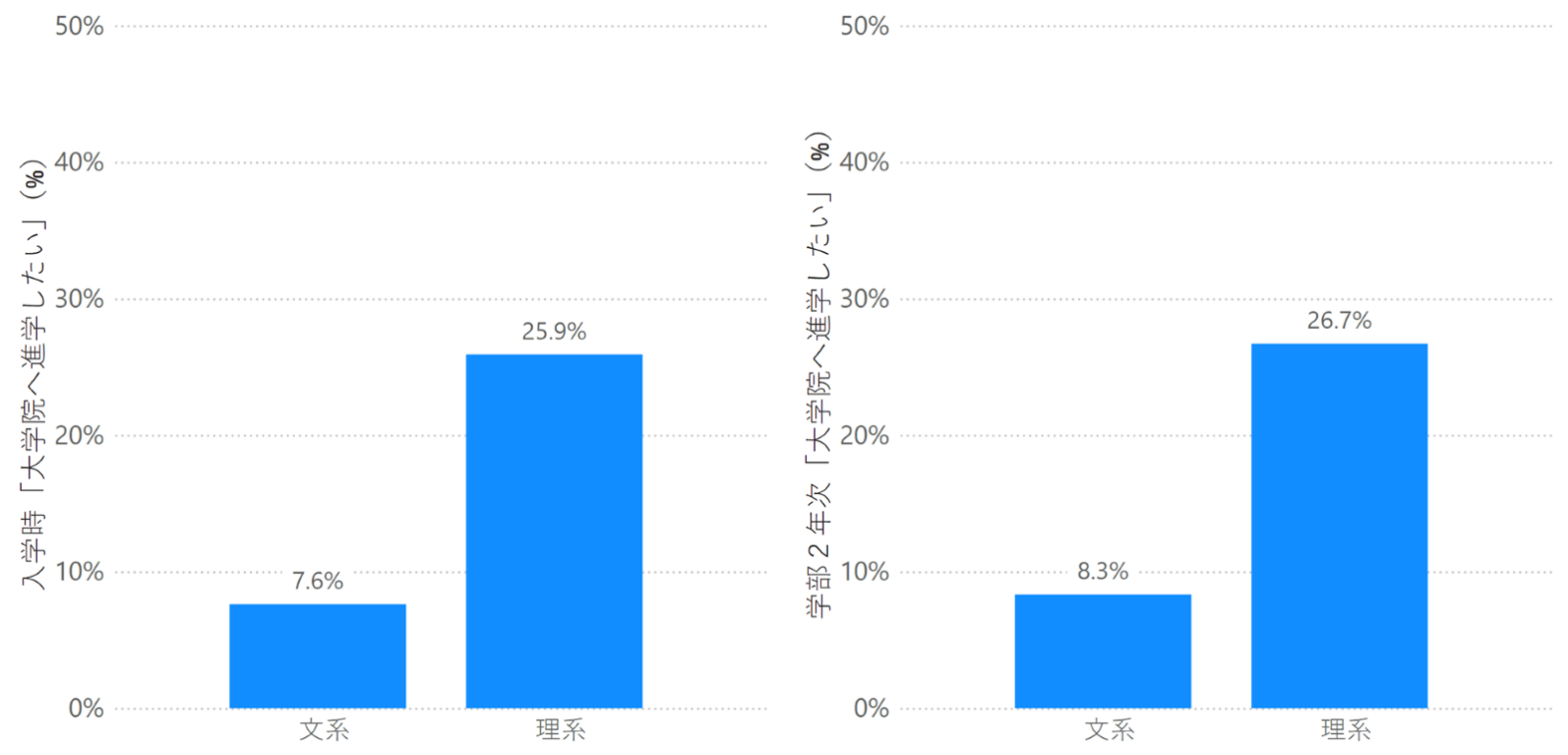

修士号取得者を増やすという観点から学部卒業者の修士課程への現役進学の現状を見ると、まず、文系の修士課程への進学者率の低さが問題として浮かんでくる。この問題の背景を考えてみたい。弊所「就職みらい研究所」が2024年に実施した、全国の大学学部2年次学生を対象とした調査では、大学入学時に考えていた進路(複数選択)として「大学院等へ進学したい」を選択したのは、回答者全体の16.4%(※5)であった。この結果を文理別に見ると(図3)、文系学生では7.6%と、理系学生の25.9%に対してかなり低い。現在(大学2年次に)考えている進路(同)として「大学院等へ進学したい」を選択したのは、文系学生は8.3%と、こちらも理系学生26.7%に比してかなり低い。文系学生では大学入学時に修士課程への進学をキャリアオプションとしている人がとても少なく、入学後もその状態が続いていると思われる。

図3 大学学部2年次学生の希望進路(複数回答)「大学院へ進学したい」の回答比率(文理別)

また、文部科学省が2022年に実施した、全国15大学の大学4年生を対象とした調査(※6)では、「大学院(修士)進学を希望しない」第一の理由として「大学院で学修・研究を深めたいという気持ちがあまりない」を挙げた学生は「人文・社会系」学生が46.6%と、「理工・農学系」学生の29.6%に比してかなり高い。そして人文・社会系学生では、「大学院修了後の進路に不安がある」を選択した比率が8.1%であったが、理工・農学系でこの理由が選択された比率は0.0%であった。文系学部生は理系学部生に比して、大学院で学ぶ意義や修了後の進路がイメージしにくいことがうかがえる。

さらに、大学院学生の就職プレミアム(新規学卒労働市場での優位)に関する研究では、文系大学院生では就職活動時の内々定獲得に対する優位性がなく、むしろ文系学部生に優位性があるという結果が示されている(※7)。文系学生が修士課程進学について、新卒就職における優位性のなさを感覚的に捉えながら、メリットを見出し難くなっているのかもしれない。

つまり、文系学部生の修士課程への進学者率の低さの背景には、大学入学段階で修士進学をキャリアオプションとしている学生が少ないこと、学部低学年次でもその状況に大きな変化がないこと、学部卒業に際して学生が修士課程進学への優位性を見出しにくいこと等があるのではないか。

文系学部卒業生の修士課程への進学率向上への方向性

ここまでに整理した問題点、及び、その背景に対して、改善に向けた方向性を筆者なりに検討してみたい。

(1)文系版「スーパーサイエンスハイスクール」の設置

修士課程進学者2002年度から開始された「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」事業では、当該事業の指定校の高等学校に、理系人材育成に向けた教育研究費用が支援される。SSH指定校を卒業した大学生は、「大学院への進学希望率がかなり高い(大学生全体の約3倍)」(※8,9)という。SSHで受ける「自然科学を主とする先進的な科学技術、理科・数学教育」(※8)が、大学学部入学後の修士課程への進学意識につながるのであろう。SSHには「文理融合基礎枠」もあるが、この枠を拡充、もしくはさらに踏み込んで、文系版SSHのような、人文社会科学の先進教育を支援する制度があるとよいのではないか。ただし、本質的に重要なのは文理いずれであれ「試行錯誤しながら、自ら課題を設定し、解決する力を育む」8ことであり、指定校事業はその手段のひとつとして議論すべきであろう。

(2)文系低学年学部生へのキャリア教育における大学院進学のキャリアオプションの訴求

大学入学時には修士課程進学を考えている文系学部生が少ないのであれば、大学入学後に「考える機会」を与えられることも重要ではないか。理系学生は研究室の先輩やOB・OG等、修士課程進学に関するロールモデルと話す機会が比較的得られやすいかもしれない。しかし、修士課程への進学率が低い文系学部においては、学生が自主的にロールモデルと話す機会をつくったり、ロールモデルを探したりするのは困難だろう。文系学部生のキャリア教育においては特に、就職、就職活動支援にとどまらず、さまざまなキャリアのロールモデルを知る機会、大学院進学のオプションを考える機会を与えることが重要ではないか。

(3)文系大学院生の専門知識が生きるキャリアパスの多様化と見える化

文系修士課程の修了者における新卒就職の観点も考えたい。文系大学院生に向けた就職活動アドバイスには、専門分野に対するこだわりや言及はほどほどにし、大学院で学んだ汎用的なスキルをPRすべしといったものが散見される(※10,11)。これは就職活動をうまく進める技法としてではなく、「学び方を学んでいる」という学部生に対するアドバンテージを認識すべしという、大学院生と企業双方に向けた進言として見るべきだろう。さらに人文科学・社会科学の専門知識が存分に生きる職種が生まれ、それらの職種への入り口が学生に認知されやすくなることが、より社会全体の最適化につながるのではないか。例えば、AIや生命工学の技術を活用するうえでの倫理議論や、海外進出先における歴史や宗教等の文化の理解において、大学院での学びや研究を通して専門知識を得た人材がリードする場面等、人文科学・社会科学の専門知識を要するビジネス課題・社会課題はさまざま想定できる。近年の技術職を中心とした新卒採用でのジョブ化の流れが、人文社会科学の専門知識を要する職種にも浸透し、その情報が学生に流通していくことで、人文社会科学分野の修士課程進学率の上昇に寄与していくのではないだろうか。

本記事では修士課程進学者数増加に向け、問題点として文系学部卒業者の修士課程への進学者率の低さを挙げ、その背景と改善の方向性について考えた。

次回の記事では修士課程進学者数増加に向けたもう一つの問題点として、理系学部卒業者の修士課程への進学者率における男女差について挙げ、その背景について考えてみたい。

文/清水山隆洋(就職みらい研究所 研究員)

※本記事は筆者の個人的な見解であり、所属する組織・研究会の見解を示すものではありません。

――――――――――――――――――――

(※1)博士課程については、満期退学(単位取得後退学)も含めて「卒業者」とした集計値が公表されている。

(※2)文部科学省(2023),「博士人材活躍プラン~博士をとろう~」について

https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/1278386_00002.htm

(※3)科学技術・学術政策研究所(2024) 科学技術指標2024 https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2024/RM341_00.html

(※4)日経電子版2024年6月28日, 「2040年度の大学・短大進学、年2万3000人減 86校相当」

(※5)就職みらい研究所(2024), 「2023年入学 大学2年生の大学生活等に関する調査」https://shushokumirai.recruit.co.jp/study_report_article/20240805001/

(※6)文部科学省(2022), 「学部4年次の学生を対象とした大学院進学の動向及び経済的な支援に関する意識調査について」(大学院段階の学生支援のための新たな制度に関する検討会議(第1回)配付資料:資料5)

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/120/siryo/mext_01203.html

(※7)平尾智隆・梅崎修・田澤実(2015),「大学院卒の就職プレミアム―初職獲得における大学院学歴の効果」『日本労務学会誌』16(1),pp.21-38.

(※8)文部科学省・科学技術振興機構(2022), 「SSH卒業生 活躍事例集」

https://www.jst.go.jp/cpse/ssh/pamphlet/alumni.pdf

(※9)リクルート進学総研(2024), 「DXによる新たな価値創出[10]【寄稿】スーパーサイエンスハイスクール(SSH)事業による 理数系人材の育成について/文部科学省 初等中等教育局教育課程課 課長補佐 山本 悟」

https://souken.shingakunet.com/higher/2024/07/post-3422.html

(※10)日経電子版2024年4月24日, 「「文系修士」は就活で不利じゃない 課題発見能力に期待 就活探偵団」

(※11)Yahoo!JAPANニュース2017年11月13日, 「文系院生は「就活詰んだ」のウソ~成功・失敗の分かれ目は 大学ジャーナリスト石渡嶺司」